El desierto de los vínculos

29/10/2025 16:11:42

"Busqué

mi alma, pero no la pude ver. Busqué a mi Dios, pero se me escapaba. Busqué a

mi hermano, y encontré a los tres."

— William

Blake

Vivimos una

suerte de entumecimiento histórico.

Una sensación de agotamiento permanente, no solo físico, sino del alma, que se

instala como el telón de fondo de nuestra existencia. La velocidad, la competencia y la exposición permanente nos dejan

arrojados a la existencia como meros objetos fatigados, ansiosos y

fragmentados. Este sistema no solamente explota nuestra capacidad

productiva, va más allá: desgasta las condiciones mínimas para el vínculo, la

empatía y el cuidado del otro, de los otros. Nos encontramos así, en el desierto de los vínculos.

Frente a este

panorama, muchas veces aparecen respuestas artificiales, falsas, que no

proponen un sentido de comunidad, o pertenencia común, a un espacio social

compartido, sino una desambiguación simulada de ésta. Son ofertas de obediencia

directa, voluntaria/involuntaria, sin cuestionamientos, y al mismo tiempo soluciones

facilistas basadas en la idea de “ellos contra nosotros”. Su fuerza está en la

capacidad de conectar con emociones que interpelan a la identidad del sujeto, a

una pasión en ocasiones fingida y exacerbada: el enojo, el miedo, el hartazgo.

Estas propuestas canalizan la frustración hacia enemigos imaginarios y

promueven una política de exclusión y cierre, o bien indican objetivos fáciles

y claros, pero nada profundos, que de repente dejan a sujetos en condiciones de

pobreza luchando por causas ajenas o poco relevantes para sus condiciones de

vida. Es la capitalización de la

desesperanza, sin la necesidad de asumir el riesgo de una transformación real.

No existe el objetivo de construir una comunidad política, gubernamental,

nacional, compartida, renovada, sino romper los pocos puentes que aún hoy,

luego de la Pandemia y de los vientos que reorientan la geopolítica, sostienen

la vida social.

La

partidocracia, por su parte, se muestra insuficiente e impotente ante estos

nuevos desafíos. Sus fuerzas se agotan en la coyuntura, incapaz de marcar un horizonte

de superación, lo que vuelve urgente la idea de incentivar y promover una praxis social humanista, cuya tarea

central sea enfrentar el fatalismo que predomina. Pero esta disputa no puede

darse con discursos esperanzadores e indignación permanente, aunque por

momentos resulte inevitable, ni solo con palabras. Se requiere, en cambio,

cimentar una ética de lo común

sustentada en el reconocimiento de nuestras necesidades mutuas: una verdad

profunda que revela que el sujeto no se

realiza a pesar del otro, sino gracias al otro, y que la libertad encuentra

su plenitud únicamente en la caridad y el encuentro.

Como señaló

el Papa Francisco: “El mundo avanza implacablemente hacia una integración que

nos hace sentirnos ‘vecinos’, pero no hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace

prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la

existencia.”

El

debilitamiento de lo comunitario es la clave de ese deterioro. La propuesta del

humanismo, por tanto, debe ser contundente: la persona se realiza plenamente no

en el aislamiento, sino en la comunión social y en la caridad (que no significa

única y exactamente ‘caridad económica’). La naturaleza social del hombre es

una exigencia de su misma razón y de su condición destinada al bien común,

compartido. La política, por tanto, no es un mal necesario, sino la virtud de

ordenar la vida social hacia la plenitud de todos y cada uno, no obstante,

pareciera que ha perdido su capacidad canalizadora de deseos, hacia realizaciones

individuales y colectivas, en el momento en el que la movilización comenzó a

devenir de la frustración, el resentimiento y la observación-vigilancia

superyoica a la que invitan –de forma perversa– los medios digitales en relación

a las nuevas subjetividades.

Frente a la

política del colapso y la exclusión, el humanismo debe luchar por algunas

cuestiones elementales: El sentido del Estado, de la estabilidad económica, del

territorio y del futuro de las personas que habitamos el país y el mundo. Es

reordenar el trabajo, los cuidados, la ecología y la tecnología, teniendo en

consideración que no reproduzcan el aislamiento y la competencia acérrima e

inhumana, sino que fortalezcan los vínculos, la cooperación y el cuidado. Implica, en última instancia, no renunciar

a la política como proyecto de transformación colectiva, evitando su empleo

como un espacio privado de quienes ocupan puestos temporales.

Pero para sostener

un proyecto de estas características, que exige sacrificio y entrega, se necesita un horizonte de trascendencia.

Un proyecto político que empiece y termine en nosotros mismos, o en el

cortoplacismo electoral, está condenado al fracaso. Nadie podría entregar los

pocos años que le da la vida a la realización de los demás —cosa que

probablemente no verá terminada— si no cree en algo que lo trascienda, en la

eternidad.

Debemos

renunciar a los eslóganes que se citan tan “alegremente” en la propaganda, y el

contenido debe resultar más importante que la publicidad. Es una realidad que

abre la posibilidad de lo eterno como horizonte. “Sentimos, experimentamos que somos eternos”: Esto no es poesía; es

el sustento último de una esperanza política realista. Es la convicción de que

la lucha por un mundo más justo y fraterno participa de una realidad que no se

agota en el tiempo, dándole sentido a la entrega y al sacrificio que la

construcción comunitaria demanda.

La democracia, sin participación, es un cascarón vacío. Y

la participación auténtica nace de esta Fe en los demás, en las personas, al

mismo tiempo que en nosotros mismos, y en un horizonte que nos trasciende. La

tarea hoy es, entonces, ensamblar tradiciones e innovaciones para lograr un

núcleo de pensamiento basado en la acción. No desde un movimiento

intelectualmente vago, ni desde uno que le escape a la responsabilidad, sino

desde uno que implique trabajo

focalizado en el día a día, esfuerzo y superación.

Construir

comunidad y cultura compartida es el acto más revolucionario que se puede

realizar hoy. Por esto, la tarea del

humanismo debe ser sostener una esperanza lúcida, una que no niegue la gravedad

del momento, pero que tampoco claudique ante ella. Se trata de recordar que

el hombre es, por naturaleza, un ser de encuentro, llamado a ordenar la vida

social hacia el bien común.

Esta esperanza, basada en que la comunión social es nuestro fin último,

es la fuerza que nos puede permitir construir puentes para reconocernos en

nuestras diferencias, con perseverancia, sabiendo que toda acción por el

prójimo, por efímera que parezca, participa de la eternidad y le da sentido al

sacrificio.

Que nuestro hacer sea regar los oasis de comunidad

compartida en este desierto de los vínculos, porque la eternidad se construye con los ladrillos del encuentro.

Escribe: Leandro Scardulla

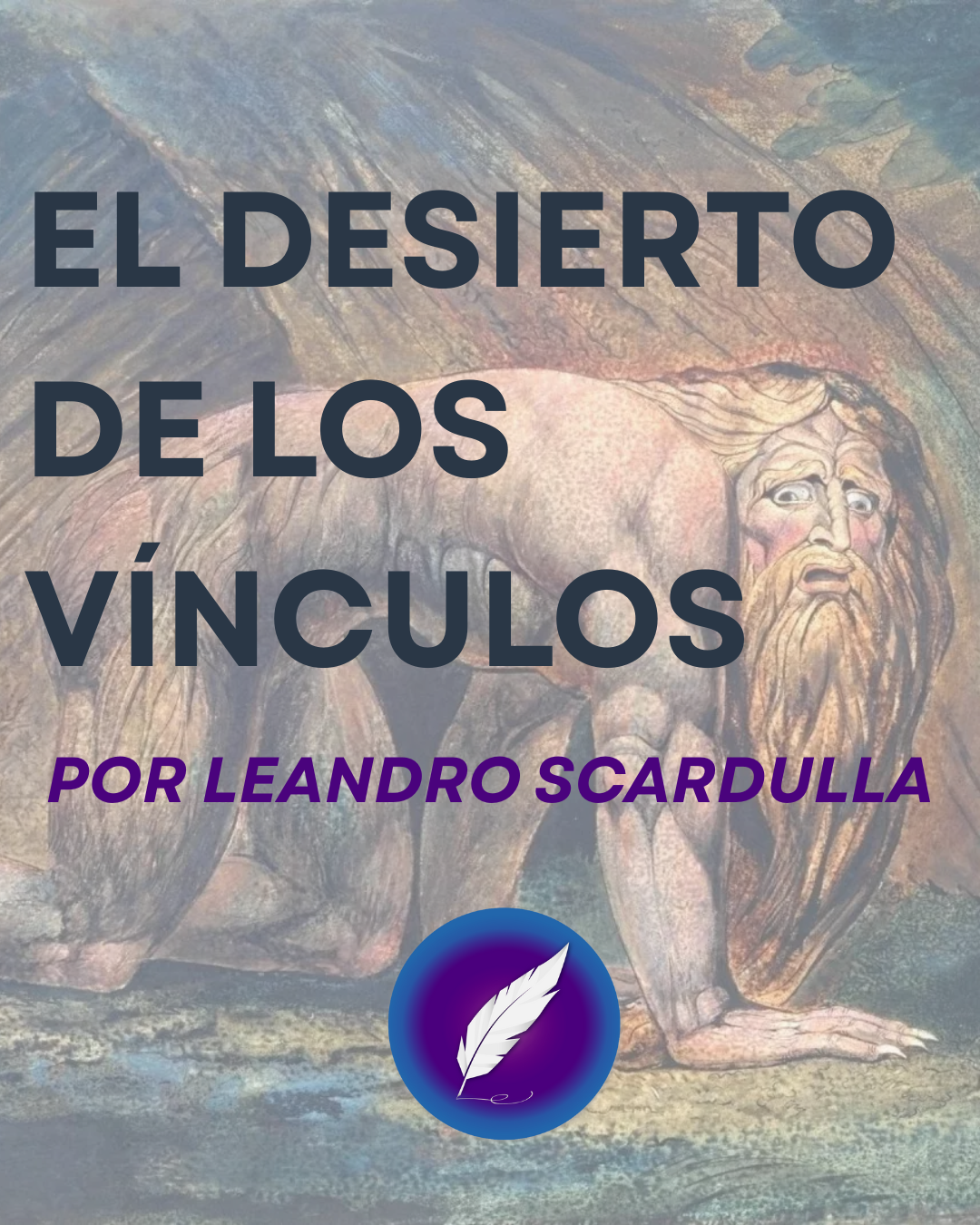

Pintura: “Nabucodonosor, un monstruo humano”; William Blake (Reino

Unido, 1805).

Seleccionada

por el editor en su interpretación, la exacerbación del individualismo en el

hombre cuando cree que “lo puede todo” solo, aquel hombre esbelto, estereotipo

de la realeza babilónica, pasada por el tamiz europeo de pseudo-superioridad

racial, que en su búsqueda de la libertad absoluta, termina por estar apresado

en sí mismo, privado de vínculos sanos y auténticos, privado de humanidad.